【导语】在2025年上海车展上,尽(jǐn)管(guǎn)“全民(mín)智(zhì)驾(jià)”热(rè)潮(cháo)遭(zāo)遇(yù)暂(zàn)停(tíng)键,智(zhì)驾(jià)领(lǐng)域却(què)并(bìng)未(wèi)沉(chén)寂(jì)。中(zhōng)外(wài)智(zhì)驾(jià)公(gōng)司(sī)及(jí)主机(jī)厂(chǎng)纷(fēn)纷(fēn)备(bèi)战(zhàn)L3乃(nǎi)至(zhì)L4级(jí)自(zì)动(dòng)驾(jià)驶(shǐ),技(jì)术(shù)路线(xiàn)与(yǔ)生(shēng)态(tài)竞(jìng)争(zhēng)如(rú)火(huǒ)如(rú)荼(tú)。本(běn)土(tǔ)供(gōng)应链企业崛起,与国(guó)际(jì)巨(jù)头(tóu)合(hé)作(zuò)深(shēn)化(huà),共(gòng)同(tóng)推(tuī)动(dòng)智(zhì)驾(jià)技(jì)术(shù)突(tū)破(pò)与(yǔ)商(shāng)业(yè)化(huà)落(luò)地(de)。同(tóng)时(shí),人(rén)形(xíng)机(jī)器(qì)人(rén)成(chéng)为(wèi)车(chē)企(qǐ)新(xīn)战(zhàn)场(chǎng),预(yù)示(shì)着(zhe)具(jù)身(shēn)智(zhì)能(néng)时(shí)代(dài)的(de)到(dào)来(lái)。本(běn)文全面(miàn)复(fù)盘(pán)上(shàng)海(hǎi)车(chē)展(zhǎn)智(zhì)驾(jià)新(xīn)技术与生态较量,探讨智驾行业的未来走向。

尽管「全民智驾」在上海车展之(zhī)前(qián)被(bèi)按(àn)下(xià)了(le)暂(zàn)停(tíng)键,众(zhòng)多(duō)公(gōng)司(sī)经(jīng)历(lì)了(le)一(yī)轮(lún)连(lián)夜(yè)修改智驾表述为「辅助驾驶」的风波,但中外众多智驾公司以及部分主机厂依然在为L3,甚至L4的落地进行准备。

严格意义上,L3更像是各方对自身能力的一次压力测试,背后是话语权的竞争。在这场竞争中,L2.999的传统叙事被监管层勒令停止,而中国本土智驾公司正处在技术突围的前夜,L3如箭在弦,不得不发,主机厂再也无法掩盖他们的光芒。

华为、地平线、Momenta、宁德时代等23家供应链企业集体「闯入」整车馆,单独的汽车科技及供应链展区面积从2023年的3万平方米增加到10万平方米,展区面积占比近1/3,创下历史新高。

单纯从智驾的视角回看上海车展,智驾已经形成了以中国本土创业公司为核心的全球产业链,博世、大陆、电装都在本届车展与地平线签约,打造基于中国本土芯片的智驾方案,其它诸如Elektrobit的汽车操作系统公司也通过与中国本土公司的合作为L3的智驾方案作准备。

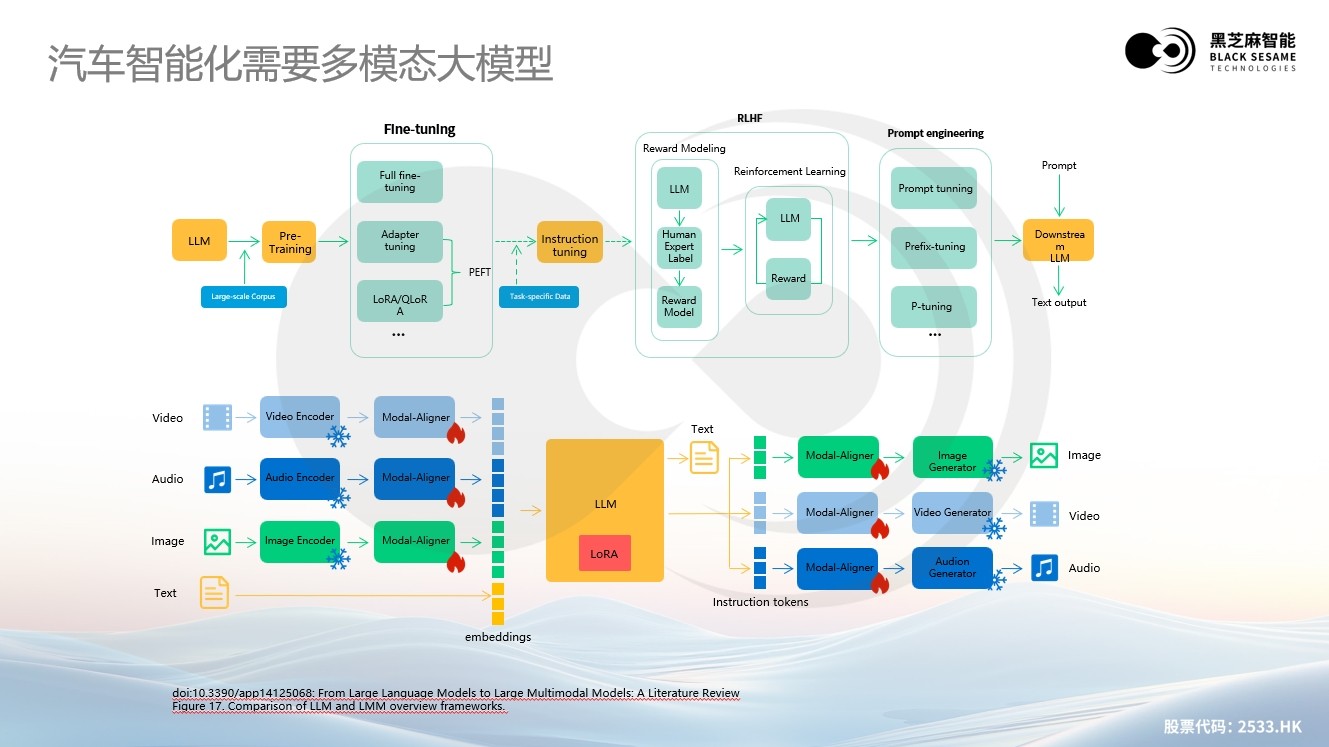

首次参加中国车展的英特尔也借助与黑芝麻智能、面壁智能的合作打造面向中国汽车产业的生态。

而以丰田、日产为代表的日系车,通用为代表的美系车、奥迪、奔驰为代表的德系车都全面拥抱中国智驾公司,Momenta 的展位左手是丰田、右手是日产,Momenta不仅是丰田和日产的智驾供应商,同时与别克、本田中国、凯迪拉克、上汽奥迪、智己六大品牌达成进一步合作。

华为则成为一汽奥迪新车型的全系标配智驾供应商。

PC时代「Intel Inside」的一幕正在智能汽车时代反复上演,多数主机厂不再避讳供应商提升了自己的智驾能力。

供应商与主机厂「配角」到「主角」传统Tier 1的模式正悄悄转变,生态已然重构。

多数主机厂虽然依然采用内部赛马的方式,但更多的已经放弃智驾全栈自研的雄心。

而从智驾的技术路线演讲而言,一年前业内热议的「一段式端到端」话题正被VLA替代,是在世界模型中寻找世界的真相,还是用人类的量产数据反哺,一步步突破技术的天花板?是将智驾打造成专家系统还是通才系统,跃过L3,直达L4,实现汽车智驾与具身智能的全面覆盖?

智驾是物理AI的一个应用场景还是打开物理AI的钥匙?

拥抱中央计算的同时,智能汽车的大脑、小脑算力如何分配?

新的路线之争似乎正如火如荼。

不过,看似不同的智驾公司主张不同,事实上技术路线早已趋同,只是中外智驾公司的竞争正进入寡头垄断的前夜,圈地运动即将进入尾声,除去少数孤独地全栈自研的新势力,多数已名花有主。

技术路线主张差异的背后是商业突围的现实算计。

没有商业落地,所有的技术主张都将是镜花水月。

L3在「全民智驾」被按下暂停键后,似乎渐行渐远,事实上已来到临界点;L4则有可能迎来全面爆花。

今天智驾网全面复盘2025上海车展的智驾新技术与智驾生态的组合与较量。

01.

L3真的有必要吗?

在黄仁勋通过世界模型,试图推开物理AI的大门之后,单纯依赖人类数据训练的模式让部分人产生了动摇。

是否如地平线余凯所言「人类的数据是没有价值的」,需要在世界模型中寻找世界的真相。

智驾领域已经形成的泛化派与可靠派,前者以算法泛化降低硬件依赖,后者以硬件可靠性支撑高阶自动驾驶,即便同一阵营,也在训练模式上产生了分野。

Momenta和元戎是「泛化派」的代表,即数据驱动的无图全球化。

技术路线上,元戎启行提出了自动驾驶需从「弱专家系统」向「通才系统」(VLA架构)演进的路线,最终实现L5级全域自动驾驶。

端到端1.0系统依托复杂的网络架构,属于1.0时代的弱专家系统,包含大量专为车辆设计的预定义组件。智能驾驶领域引入大型模型技术较晚,而元戎启行率先探索的VLA(通才专家路线)被周光称为迈向未来AI通才系统的重要一步。

VLA支持多模态输入(视觉+文本)与意图输出,结合思维链推理提升安全性。同时也摒弃了大量预先定义元素,其复杂性不再局限于模型内部,而是隐藏于视线之外的其他环节,展现了AI发展的新趋势。

在上海车展上,元戎启行宣布与火山引擎达成深度合作,双方的合作聚焦在AI原生服务、智能驾驶与大语言模型融合等领域。火山将为元戎提供算力支持。

算力、数据与算法被称为拉动VLA模型进化的三大要素。AI算法训练效率一旦得到提升,意味VLA模型可以进一步迭代。

元戎在车展上表示,今年将有超5款搭载元戎启行VLA模型的AI汽车量产。VLA模型将支持激光雷达辅助驾驶方案和纯视觉辅助驾驶方案,适配多种计算平台。

「我们可能是在车领域最早提VLA的」,元戎启行CEO周光在发布会后的媒体交流环节表示,「可能到了明年,VLA就会成为行业共识。」

但作为泛化派另一个玩家,目前位居行业头部的Momenta,走的是不同于VLA的另一条路线。

Momenta在上海车展上展示的基于强化学习的一段式端到端 Momenta R6飞轮大模型,将于下半年推出。

Momenta的飞轮大模型能够在模拟环境中探索新的(de)驾(jià)驶(shǐ)行(xíng)为(wèi),从(cóng)自(zì)己(jǐ)的(de)成(chéng)功(gōng)和(hé)失(shī)败(bài)中(zhōng)吸取经验,自我成长并有机会超过人类驾驶员。

在这次上海车展上,Momenta重申了以「一个飞(fēi)轮(lún)两(liǎng)条(tiáo)腿(tuǐ)」为(wèi)核(hé)心(xīn)的(de)战(zhàn)略(è),同(tóng)步(bù)推(tuī)进(jìn)智(zhì)能(néng)辅(fǔ)助(zhù)驾(jià)驶(shǐ)(量(liàng)产(chǎn)数(shù)据(jù)反(fǎn)哺(bǔ))与(yǔ)Robotaxi(技(jì)术(shù)迭(dié)代(dài))

Momenta的(de)智能辅助驾驶,已经可以模拟环境自主探索驾驶行(xíng)为,提升复杂场景处理能力(如施工占道绕行、夜间避让障碍物)。其辅助驾驶方案已覆盖全球市场,实现「无图技术」支持下的「全球都能开」。

Momenta也计划在Robotaxi业务上发力,今年将推出Robotaxi方案,首批车端无人的Robotaxi预计在今年年底进入试运营阶段。

相比而言,小马智行是车规级的量产攻坚选手,属于可靠派。

这次上海车展上,小马智行以发布的第七代Robotaxi家族为核心,聚焦L4级自动驾驶的规模化落地。

第七代Robotaxi的核心突破在于「车规级硬件普及」与「成本结构优化」。

根据小马智行(xíng)披(pī)露(lù)的(de)信(xìn)息(xi),新(xīn)一(yī)代(dài)自(zì)动(dòng)驾(jià)驶(shǐ)系(xì)统(tǒng)采用(yòng)100%车(chē)规(guī)级(jí)零(líng)部(bù)件(jiàn),硬(yìng)件(jiàn)套(tào)件(jiàn)成(chéng)本(běn)较(jiào)前(qián)代(dài)下(xià)降(jiàng)70%,其(qí)中(zhōng)车(chē)载(zài)计(jì)算(suàn)单(dān)元(yuán)成(chéng)本(běn)降(jiàng)幅(fú)达(dá)80%,激(jī)光雷达成本降低68%。这一成果得益于平台化设计思路——通过高度集成的传感器方案(包括9颗激光雷达、14颗摄像头及多类冗余传感器)和自研的域控制器,系统实现了对650米范围内环境的高精度感知,并(bìng)支(zhī)持(chí)雨(yǔ)雪(xuě)雾(wù)等(děng)极(jí)端(duān)天(tiān)气(qì)下(xià)的(de)全天(tiān)候(hou)运(yùn)行(xíng)。

楼(lóu)天(tiān)城(chéng)在(zài)采访(fǎng)中(zhōng)强(qiáng)调(diào):「成(chéng)本(běn)下(xià)降(jiàng)是(shì)L4自(zì)动(dòng)驾(jià)驶(shǐ)商(shāng)业(yè)化(huà)的(de)关键转(zhuǎn)折(zhé)点(diǎn)。」

他(tā)解(jiě)释(shì)称(chēng),第(dì)六(liù)代(dài)系(xì)统(tǒng)仍(réng)依(yī)赖(lài)定(dìng)制(zhì)化(huà)硬(yìng)件(jiàn),而(ér)第(dì)七(qī)代(dài)系(xì)统(tǒng)通(tōng)过(guò)采用(yòng)理(lǐ)想(xiǎng)、蔚(wèi)来(lái)等(děng)车(chē)企(qǐ)的(de)成(chéng)熟(shú)供(gōng)应链,大幅降低硬件成本。此外,平台化设计使同一套系统可适配不同车型,目前已孵化的三款Robotaxi(丰田铂智4X、北汽极狐阿尔法T5、广汽埃安霸王龙)均已进入路测阶段,真正实现「发布即落地」。

在安全层面,第七代系统构建了「L4安全金字塔」:基于PonyWorld世界模型的感知与决策能力、车规级域控制器的硬件可靠性,以及覆盖20余项冗余设计的故障应对体系。楼天城以飞机类比:「即使单个零部件失效,冗余系统也能自主完成车道穿越或紧急停车,这是生存底线。」

小马智行联合创始人、CEO 彭军在发布会上表示:「2025年是Robotaxi量产元年,也是小马智行Robotaxi量产计划——昆仑计划成果落地的一年。」

小马智行的量产进程依托于「昆仑计划」。该计划始于2023年,以高寒测试地「昆仑山口」命名,旨在验证车辆在极端环境下的可靠性。

量产化的另一支柱是深度车企合作。现在,小马智行已经与丰田、北汽、广汽成立合资公司,通过前装量产模式降低边际成本。

楼天城在采访中多次强调,L4与L2在技术路线上存在根本差异。L2依赖模仿学习(Imitation Learning),即通过复制人类驾驶行为优化系统,而L4采用强化学习(Reinforcement Learning),要求机器自主理解驾驶逻辑。「L2的极限是‘车位到车位’,但永远无法跨越人类接管的天花板;L4的目标是‘全场景责任接管’,安全标准必须超越人类。」

与小马智行类似,卓驭科技也是「可靠派」的代表之一,通过聚焦高精度传感器(如自研激光雷达)与域控制器的车规级集成,强调硬件寿命(如10年60万公里)与极端环境稳定性两大特点。

卓驭此次车展亮相了一款新型车载补盲LiDAR「知周」。知周的定位主要面向L3场景,类似于华为尊界S800上的3颗补盲LiDAR,两个团队的思路某种程度上不谋而合。

除了硬件预埋保证智驾的安全性,卓驭科技AI负责人陈晓智在车展期间的采访中表示,卓驭今年重点会做的事情一是强化学习,二是世界模型,或者思维链推理、慢推理的技术,这两种技术如果能落地,那对安全性有比较大的提升。

在今年DeepSeek-R1火热面世后,其通过纯强化学习训练,以少量高质量数据冷启动,实现了长思维链推理能力的技术。这一启发快速迁移至自动驾驶领域,推动了端到端模型(xíng)从(cóng)「模(mó)仿(fǎng)」向(xiàng)「自(zì)主决(jué)策(cè)」演(yǎn)进(jìn)。

「预(yù)训(xun)练(liàn)阶(jiē)段(duàn)本(běn)质(zhì)上(shàng)是(shì)模(mó)仿(fǎng)学(xué)习(xí),可(kě)以(yǐ)让(ràng)系(xì)统(tǒng)做(zuò)到(dào)80分(fēn)的(de)水(shuǐ)平(píng),但(dàn)要(yào)从(cóng)80分(fēn)到(dào)95分(fēn),这(zhè)个(gè)阶(jiē)段(duàn)用(yòng)强(qiáng)化(huà)学(xué)习(xí)效(xiào)率(lǜ)更(gèng)高(gāo),安(ān)全性(xìng)也(yě)会(huì)提(tí)升(shēng)。」陈(chén)晓(xiǎo)智(zhì)说(shuō)。

不(bù)过(guò),陈(chén)晓(xiǎo)智(zhì)强(qiáng)调(diào),卓(zhuō)驭(yù)未(wèi)来(lái)仍(réng)会(huì)将(jiāng)重(zhòng)点(diǎn)放(fàng)在(zài)纯视觉方案的探索上。

在他看来,激光雷达的作用是提供冗余安全性,没有激光雷达并不影响辅助驾驶系统在安全性、舒适性、拟人性等基础能力上的表现。

不过,对于L3级有条件自动驾驶而言,需考虑夜晚、逆光等极端场景,激光雷达的应用有其必要性。

在4月24日的上海车展上,卓驭宣布接入阿里的通义大模型,并基于阿里云打(dǎ)造(zào)端(duān)到(dào)端(duān)的(de)世(shì)界(jiè)模(mó)型(xíng),此(cǐ)外(wài),其(qí)大(dà)数(shù)据(jù)等(děng)核(hé)心(xīn)业(yè)务(wu)系(xì)统(tǒng)已(yǐ)接(jiē)入(rù)阿(ā)里(lǐ)云(yún)。

与(yǔ)此(cǐ)同(tóng)时(shí),商(shāng)汤(tāng)绝(jué)影(yǐng)也(yě)正(zhèng)用(yòng)生(shēng)成(chéng)式(shì)AI重(zhòng)构(gòu)智(zhì)驾(jià)。

商(shāng)汤(tāng)绝影在上海车展全面展示了生成式智驾R-UniAD的技术方案,并发布实时在线交互的4D世界模型「绝影开悟2.0」。

绝影的核心逻辑在于,将生成式AI深度融入智驾与座舱,通过世界模型与多模态交互,实现「场景定义技术」的颠覆式创新。

商汤绝影的R-UniAD技术方案,基于世界模型和强化学习两大技术,构建集「视觉-语言-行动-强化学习」于一体的VLAR技术架构。

商汤绝影CEO王晓刚认为强化学习的成功(如DeepSeek)离不开高质量的仿真环境和世界模型支撑。

强化学习不仅能生成答案,更能通过自我探索形成「解题思路」,但这一过程需依赖仿真环境提供符合物理规律和交通规则的训练场景,确保生成数据的时空一致性(如多摄像头视角下的交通标线统一性),避免数据矛盾导致模型性能退化。

强化学习与世界模型并非对立,可以通过技术融合增强端到端模型的能力。

商汤绝影表示在其与东风汽车的合作中,世界模型生成的极端场景数据被用于强化学习训练,使模型在真实路测中(如城区复杂路况)可以应对突发状况,提升决策鲁棒性。

其逻辑在于,强化学习是提升自动驾驶决策能力的引擎,而世界模型是确保训练数据质量与多样性的基石,二者协同推动端到端系统在极端场景下的可靠性和泛化能力。

以上这些新技术、新的训练方式能帮助智驾实现什么样的技术突破呢?

可以说,在众多智驾公司为其推出的VLA架构所描述的场景中,其上限就是以全场景自动驾驶为目标。

那在我们介绍(shào)完了中国诸多本土智驾供应商的技术路线之后,是不是意味着「L3真的没有必要呢?」

L3到底是不是主机厂为了营销而生硬的强化的一(yī)个概念?

而越过L3,取消诸多ODD设定,无论对于保险公司、监管机构、主机厂都是一件可以构建的权责利最为清晰的商业闭环,而在L4到来之前,继续无限延长L2的设定,在这一阶段推动智驾认知的普及更有实际价值。

秉行这一逻辑的广(guǎng)汽(qì)集团(tuán)在(zài)车(chē)展(zhǎn)期(qī)间(jiān)与(yǔ)滴(dī)滴(dī)出(chū)行(xíng)合(hé)作(zuò)推(tuī)出(chū)了(le)全球(qiú)首(shǒu)款(kuǎn)前(qián)装(zhuāng)量(liàng)产(chǎn)Robotaxi,一(yī)款(kuǎn)基(jī)于埃安霸王龙车型生产打造的(de)Robotaxi,它(tā)装(zhuāng)载(zài)了(le)10颗(kē)激光雷达、一台红外相机,算力高达2000TOS,以及8大关键系统安全冗余备份等。全车共有33个传感器远高于行业平均20个传感器的水平。

广汽埃安肖勇表示,该Robotaxi预计2025年底量产交付,明年会逐步在广州和北京的部分区域进行示范运营,2027年广汽埃安拟将面向个人用户推出,同时他强调广汽将为L4安全责任事故担责兜底。

不过,与众多智驾公司在L3面前的谨慎与怀疑不同,华为乾坤智驾推出的ADS 4高配版直接被称之为高速商用L3方案,轻舟智航则是业内首个站出来愿意与主机厂一同为L3落地担责的供应商。

在上海车展之后,李想在理想AI Talk第二季中,在介绍「VLA是什(shén)么(me)」表(biǎo)示(shì),VLA的(de)进(jìn)化(huà)路径类似于从类似于昆虫的规则算法,到类似于哺乳动物学习人类的端到端算法,最终进化到像人类司机一样工作的司机大模型。

任何技术都是逐步进步的,并不存在跨越式的突变。

从这个角度看,人类接受新生事物也需要一个逐步适应的过程,最终可能是L3与L4同步落地,而落地的前提只有一个:技术的可靠性与商业救济成本的可控性,二者缺一不可。

02.

传统Tier 1的防守之道:渐进式创新与本土化深耕

相比智驾公司的技术暗战,生态之争是本届上海车展的另一特点。

当供应商走向台前,汽车产业早已从「单点技术比拼」转向「生态协同竞争」。

中国本土供应链携成本优势与迭代速度优势,不仅成为本土车企的「技术外脑」,更在全球市场中抢占话语权。

国际传统供应商巨头的「中国化」已从早期的生产本地化,升级为研发、决策、标准的全方位本土化。

正如博世中国总裁徐大全所言:「未来竞争的核心,在于谁能提供自主可控的全栈解决方案。」

目前,博世在华新业务中65%与智能化、电气化相关,其与车企的合作已延伸至联合定义标准和数据生态共建。

博世在今年年初,推出了基于(yú)端(duān)到(dào)端(duān)模(mó)型(xíng)的(de)城(chéng)区(qū)辅(fǔ)助(zhù)驾(jià)驶(shǐ)方(fāng)案(àn),并(bìng)于(yú)上(shàng)海车展前夕正式更新其为全新辅助驾驶品牌「博世纵横辅助驾驶」,该纵横辅助驾驶系统基于地平线征程6芯片开发,并计划于年底将端到端模型拓展至高快路及城市记忆行车辅助驾驶方案。

同时,博世也正在研发视觉语言模型,提升辅助驾驶系统对语言与交通场景的理解。

据知情人士透露,博世已与极氪、领克、东风、北汽,捷途在内的五家中国主机厂就高快路及城市记忆行车辅助驾驶达成合作,大部分项目将于今年落地量产,另一个面向海外市场的项目将于2026年第一季度实现量产。

同时,博世的线控制动(EMB与BWA+ESP方案)和线控转向于2025年量产,结合车辆运动智控系统(VMM)实现六自由度协同控制。

48伏低压电网转型上,博世针对功耗增长趋势,推出48伏主干电网方案,计划未来3-5年在中国市场逐步替代12伏系统,覆盖区域控(kòng)制(zhì)器、转向系统等核心部件。

商用车跨域协同上,博世通过动力域与底盘域的实时协同(如制动能量回收),提升新能源卡车续航与稳定性,推出超级重卡/轻卡智能方案,覆盖长途运输与城市物流场景。

以博世为代表的传统供应商在中国市场的感受是,如果不能提供全栈式的解决方案,某种意义上就不能适应今后硬件和软件之间的无缝对接。

为此,安波福也在攻克软硬一体的「中国方案」,以本土化全栈能力为核心,构建自主可控生态。

在全栈定制化能力上,安波福覆盖了电子电气架构全栈,提供从硬件(传感器、域控制器)到软件(操作系统、感知算法)的完整解决方案,支持客户按需选择模块组合(如仅采购智能座舱软件,硬件由第三方提供),成本较全栈方案降低30%。

安波福中国及亚太区总裁杨晓明表示:「我们不是单纯卖硬件或软件,而是提供覆盖电子电气架构、操作系统、感知算法的全栈解决方案。同时我们提供的所有软硬件产品都可以根据客户需求进行定制,客户需要我们多少能力,我们就交付多少。」

其次是功能域与操作系统的多层解耦。安波福通过跨域通讯中间件实现微秒级协同,如辅助驾驶软件运行于实时系统VxWorks、座舱娱乐基于安卓、仪表与网关采用Linux,让车企可灵活搭配软硬件模块,避免「捆绑式」采购。

体现在冗余与安全性(xìng)上(shàng),软(ruǎn)硬(yìng)件(jiàn)双(shuāng)重(zhòng)冗(rǒng)余(yú)设(shè)计(jì)能(néng)确(què)保(bǎo)关键功(gōng)能(néng)(如(rú)车门解锁)在极端场景(整车断电、车门变形)下仍可靠执行,同时体积紧凑适配车门有限空间。

在本土化的深度挖掘上,从硬件出发,安波福采用国产芯片(如黑芝麻智能)构建舱驾融合方案,从软件出发,安波福打造的实时操作系统(RTOS)与虚拟化平台完全本土开发,知识产权归属中国实体,可以规避出口管制风险。

这种中外合作的模式成为上海车展的一大特色,博世与文远知行、地平线的合(hé)作(zuò),英(yīng)特(tè)尔(ěr)与(yǔ)黑(hēi)芝(zhī)麻(má)智(zhì)能(néng)、面(miàn)壁(bì)智(zhì)能(néng);日(rì)本(běn)电(diàn)装(zhuāng)、大(dà)陆(lù)集团与地平线等(děng)等(děng)已(yǐ)超(chāo)越(yuè)了(le)简单的「主机厂-Tier1-Tier2」的链式分工,而是一种围绕中国市场的生态建设。

这种合作模式正面推动了中国自主品牌与国际品牌合资2.0时代的到来,不仅实现了技术的反向辅出,也成为世界品牌借助中国智驾生态链推动其集团转型的推手。

像地平线与大陆集团合资成立的智驾大陆其首款城市NOA方案繁星已经量产,将利用其遍布(bù)全球(qiú)的(de)网(wǎng)络(luò)实(shí)现(xiàn)智(zhì)驾(jià)出(chū)海(hǎi)。

03.

机(jī)器(qì)人(rén):智(zhì)驾(jià)的(de)新(xīn)战(zhàn)场

在监管层有意为智驾大战降温之后,造车新势力主动弱化了(le)智(zhì)驾(jià)宣(xuān)传(chuán),而(ér)人(rén)形(xíng)机(jī)器(qì)人(rén)成(chéng)为(wèi)了(le)车(chē)企拥抱具身智能的突破口。

上海车展奇瑞、广汽、小鹏汽车都展示了自己的具身智能产品。小鹏汽车的人形机器人IRON的亮相最为惊艳,「我相信机器人会越来越多出现在车展,就像十年前的智能汽车,会成为主角」。

IRON身高178cm,体重70kg,全身62个主动自由度,灵巧手拥有(yǒu)15个自由度,支持0.1mm级精细操作(如拧螺丝、零件搬运)。

小鹏汽车实现了将智驾技术复用至人形机器人。IRON搭载其自研的图灵AI芯片(总算力3000T)和天玑AIOS系统,复用XNGP智驾算法,具备720°环境建模与动态避障能力。

不过除了小鹏、广汽、奇瑞,上汽荣威、长安汽车、极氪、东风等展台前的机器人「模特」,多数是第三方公司的产品,像智元机器人旗下的智元远征A2交互服务机器人,主要是为展台提供引流的支持。

花旗集团全球洞察分析团队也公开表示,到2050年,全球人形机器人市场规模将达7万亿美元,全球人形机器人数量将达到6.48亿台,约达到当前全球汽车保有量的一半。

无论是智驾,还是人形机器人,甚至飞行汽车,背后的技术逻辑都基于生成式AI打通技术底座。

正是AI技术的发展,汽车产业的转型不再是单维度的智能与电动化,而是围绕技术架构、数据驱动方式、安全冗余策略构建多场景的具身智能终端,“车+X”的多元智能生态正徐徐展开,铺陈出一张宏大的时代画面。

支付宝扫一扫

支付宝扫一扫

微信扫一扫

微信扫一扫