【导语】在科技创新与临床价值的交汇点上,贝克曼库尔特的名字熠熠生辉,跨越近百年历程,书写着传承与变革的壮丽篇章。从1935年阿诺德•贝克曼博士的酸度计,到今日丹纳赫医学诊断平台中国研发制造基地的投产,贝克曼库尔特不仅见证了医学实验室技术的迭代升级,更以科学精神引领着医疗未来的重塑。在中国,从苏州工厂的投产到“中国智造”的跃迁,贝克曼库尔特深度融入中国医疗体系智能化转型的大潮,以本土创新回应全球需求,续写着传承与创新的辉煌叙事。

有一个名字始终铭刻于科技创新与临床价值的交汇点上,书写一路传承,跨越近百年波澜壮阔

上海 2025年5月19日 /汽车产业互联快讯/ -- 1935年,阿诺德•贝克曼博士用一台酸度计,为现代医学实验室的精准测量揭开序幕;90年后的今天,贝克曼库尔特的检测设备每小时进行100万(wàn)次(cì)检(jiǎn)测(cè),每(měi)年(nián)惠(huì)及(jí)全球(qiú)12亿(yì)患(huàn)者(zhě)。从手工操作的显微镜时代到AI赋能的智慧实验室,贝克曼库尔特90年发展历程不仅是技术迭代的缩影,更是一部以科学精神重塑医疗未来的全球叙事。

科学基因:从实验室工具到技术革命

一切,始于那台酸度计。

二十世纪初的医学检验,仍依赖繁琐的手工操作与经验判断。1935年,阿诺德•贝克曼博士为解决柑橘加工业的酸度测量难题,发明了全球首台商用pH酸度计。这一看似微小的工具,却为医学实验室的量化分析奠定了基础。十余年后,华莱士•库尔特先生发明"库尔特原理",利用电阻原理实现血细胞自动计数,彻底颠覆了血细胞计数的传统模式,宣告医学检验迈入自动化时代。这两位科学家的发(fā)明(míng),如(rú)同(tóng)引(yǐn)信(xìn),触(chù)发(fā)了(le)"用(yòng)技(jì)术(shù)解(jiě)放(fàng)人(rén)力"的行业革命,奠定了现代医学实验室的技术底座。

一个是以"解决科学难题"为使命的化学家,一个是以"自动化解放人力"为理想的物理学家——两位创始人共同点燃了贝克曼库尔特的科学火种,也让"以创新解决临床痛点"成为企业持续前行的原点。

1997年,贝克曼仪器公司与库尔特电子公司强强联合,"贝克曼库尔特"由此诞生,驶向全球化征程新的篇章。一个横跨血液学、生化、免疫与自动化的综合性诊断平台初见雏形。与此同时,这家初生的(de)跨国企业将目光投向东方——中国改革开放的浪潮正席卷医疗领域,而这片土地上的需求与潜力,注定成为其全球叙事的关键章节。

就在合并重组的同一年,1997年,苏州工厂的投产悄然改写了中国体外诊断行业的规则。作为首批在华建立生产基地的跨国企业,贝克曼库尔特以国产试剂线为起点,开启了"技术本土化"的破冰之旅。彼时的中国医疗市场,高端诊断设备几乎完全依赖进口,而苏州工厂的落地,不仅填补了产业链空白,更成为本土化创新的试验田。

2015年,"十二五"规划的收官之年,中国科技创新战略进入关键阶段。贝克曼库尔特在苏州再度落子——仪器工厂与研发中心的建成,标志着"中国制造"向"中(zhōng)国(guó)智(zhì)造(zào)"的(de)跃(yuè)迁(qiān)。在(zài)这里,国产AU5800系列全自动生化分析仪等设备从图纸走向产线,成为服务本土的前沿产品。这一举措,恰与中国"十三五"规划中"提升高端医疗设备自主创新能力"的目标深度契合,企业的技术积淀与国家战略形成共振。

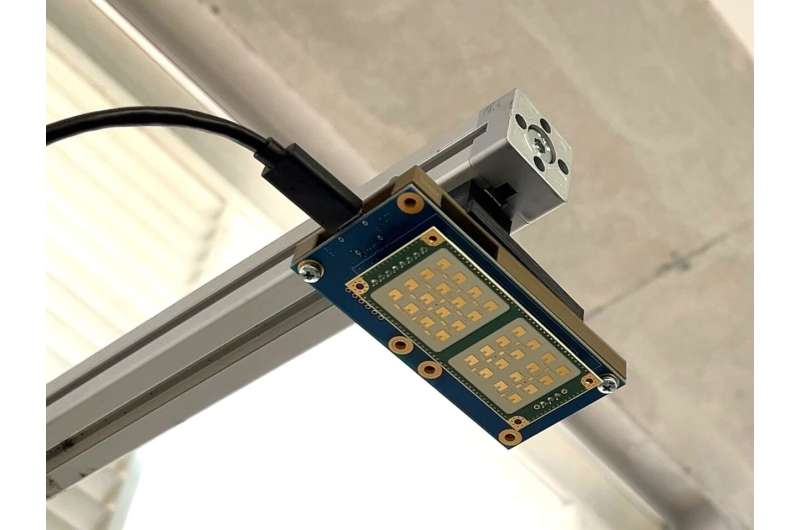

至此,中国从全球产业链末端的市场需求方,逐渐成长为核心创新力量。当历史的指针拨向2023年,中国"十四五"规划正推动医疗体系向智能化(huà)全面(miàn)转(zhuǎn)型(xíng)。丹纳赫医学诊断平台中国研发制造基地在苏州正式投产,自动化率高达85%的生产线,承载着贝克曼库尔特几乎所有主力机型的"中国智造",使其成为较早实现化学发光免疫设备及自动化流水线本土生产的外资品牌。这座基地不仅是产能的扩张,更是创新逻辑的颠覆——兼具了本土研发、客户体验、技术培训、创新孵化等功能,让企业能够以"中国速度"响应瞬息万变的市场需求。

丹纳赫医学诊断平台中国研发制造基地

支付宝扫一扫

支付宝扫一扫

微信扫一扫

微信扫一扫